FX168財經報社(北美)訊 從宏觀數據來看,以貿易規模、資本流動和跨國投資為代表的全球化機制似乎仍在正常運轉。然而,在這些穩定表像之下,世界經濟正在形成一股更加深刻的結構性變化。凱投宏觀(Capital Economics)首席經濟學家 Neil Shearing 在新書《The Fractured Age》中提出,全球並不會重演上世紀三十年代那種全面倒退式的“去全球化”,但全球經濟正在沿著地緣政治和制度邊界快速“裂變”,並逐步形成兩個相互競爭的經濟與技術陣營:一個以美國為中心,一個以中國為中心。夾在兩者之間的,是越來越難在兩極之間保持平衡的“非結盟國家”。

這意味著世界經濟的結構已不再是單一的全球化體系,而是正在向多極、陣營化和更具排他性的方向演變。雖然貿易總量未必顯著回落,但貿易結構的變化卻可能深刻影響全球的長期經濟走向。

全球化並未消失,但正在被地緣政治重新塑造為“陣營化”

Shearing 指出,當今世界的裂變與“去全球化”並不相同。貿易與金融聯繫不會像大蕭條時期那樣急劇收縮,但國家之間的經濟關係將更多受到政治與安全考量的驅動。換句話說,未來全球貿易不會全面萎縮,而是將呈現出以下特徵:

- 對競爭對手的貿易減少。

- 對政治盟友的貿易與投資增加。

- 供應鏈按照地緣政治重新佈局,而非根據效率或成本進行優化。

在 Shearing 的框架中,世界將逐漸被劃分為兩個主要經濟集團:一個圍繞美國形成,另一個圍繞中國形成。而許多希望繼續維持“兩邊開放”的國家將面臨越來越大的壓力,最終可能不得不做出方向性的選擇。

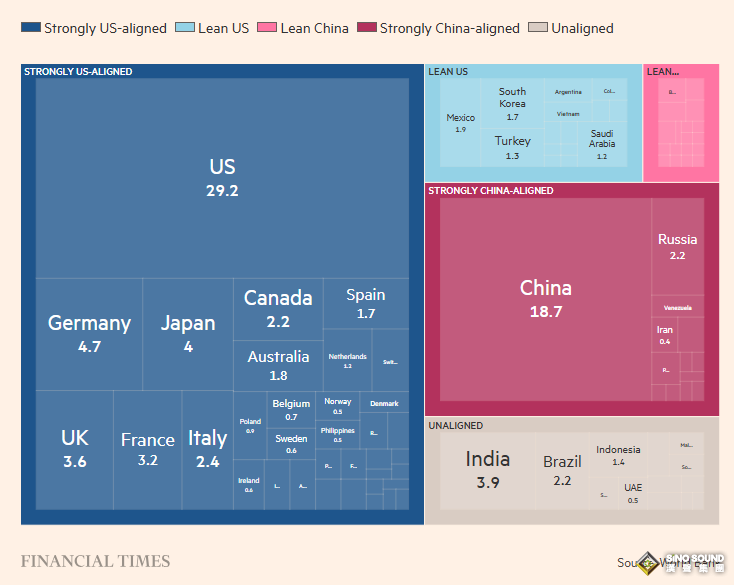

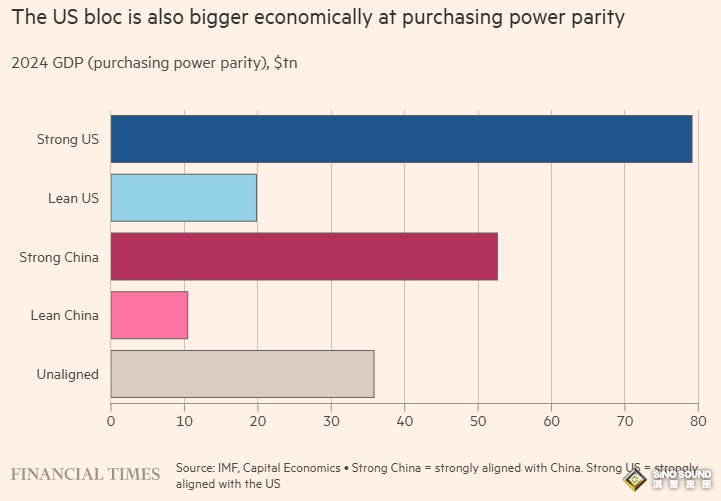

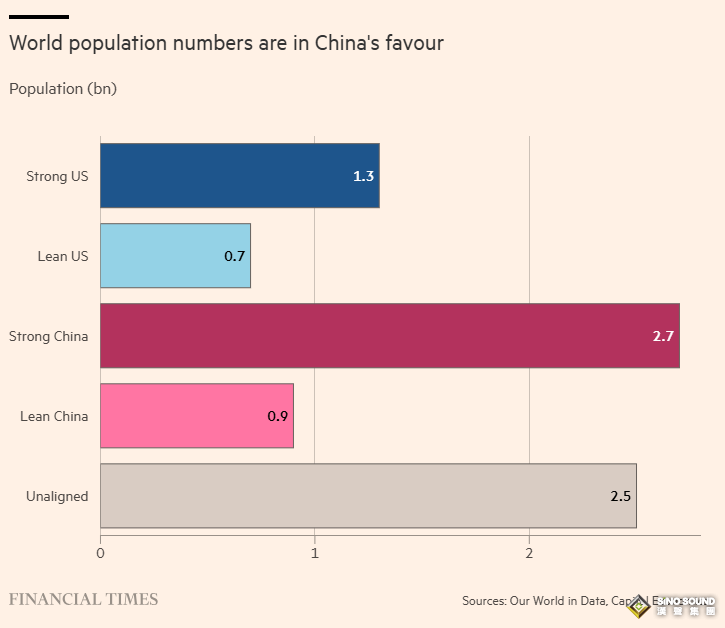

他用經濟規模數據進行了詳細拆解:按市場匯率計算,美國陣營約占全球 GDP 的 68%,而中國陣營占比僅為 26%;按購買力平價計算,兩者的差距雖有所縮小,但美國陣營仍占 50%,顯著高於中國陣營的 32%。從 Shearing 的視角看,美國在未來的陣營化世界中具備明顯優勢。

Shearing 的核心判斷:美國將在裂變中占優,中國將承受更大壓力

Shearing 在書中強調,美國將在未來的全球裂變格局中佔據上風,原因主要包括以下幾點:

首先,美國的盟友幾乎囊括了世界上大多數先進經濟體,這些國家不僅技術實力雄厚,而且共同構成了全球最重要的資本、金融和產業體系。相比之下,中國的長期穩定盟友顯著較少,俄羅斯是其中最重要的一個,但其經濟體量有限。

其次,美國及其盟友控制了全球關鍵技術鏈條,尤其是在資訊技術、半導體、軟體和科研體系方面,而這些技術恰恰是未來經濟競爭的核心。中國雖然在關鍵礦產和稀土領域具有重要影響力,但這些資源在中長期具備替代可能。

第三,在金融市場層面,美元體系仍然不可替代。美國的金融市場、債券市場以及美元儲備貨幣地位,使其擁有其他國家難以複製的結構性優勢。而中國並不願意建立完全開放的資本市場,因此在全球金融體系中的影響力仍然受限。

此外,Shearing 認為中國在裂變世界中面臨更大結構性風險。由於中國長期存在經常帳戶順差,其資本外流必須在安全的海外資產中進行配置,而這些資產主要集中在美國及其盟友的市場之中。在缺乏可替代的安全資產池的情況下,中國推行“去美元化”的空間受到現實條件的制約。

Shearing 的一個最具爭議的觀點是,中國的經濟增速在未來可能降至 2% 左右,與美國相差無幾。他認為,如果世界經濟進一步分裂,各國將更難接受中國工業政策帶來的出口激增,中國製造業也難以依賴外部市場消化產能。這將進一步限制中國經濟在總量上的擴張空間,使其難以在絕對規模上超越美國或更不可能超越整個美國陣營。

金融時報評論反駁:美國不應被過度高估,中國也不應被過早否定

儘管 Shearing 的分析揭示出全球經濟裂變的重要邏輯,但金融時報評論認為,他對美國陣營的前景過於樂觀,同時對中國經濟的潛在能力估計過低。這種差異主要體現在兩方面。

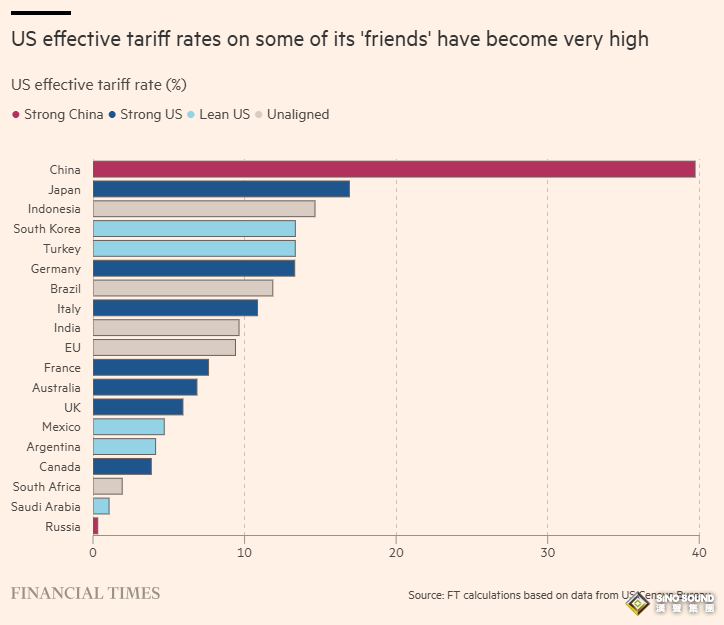

首先,美國自身正面臨結構性削弱的問題。金融時報指出,美國正“自損其最重要的長期資產”。這些資產包括:其作為可靠盟友和夥伴的國際聲譽;對法治、監管和民主制度的堅定支持;對科研、大學體系以及創新生態的投入;對移民與開放社會的包容態度。

文章認為,如果這些傳統優勢繼續被侵蝕,美國的盟友可能會重新評估其戰略定位。事實上,凱投宏觀已將印度從“傾向美國”調整為“中立”,這本身便是陣營鬆動的信號。

其次,評論強調,不能過早給中國經濟“判死刑”。中國當前的人均GDP僅為美國的約三成,在這樣的發展階段,保持 2% 的長期低增長並不符合經濟邏輯。此外,中國擁有巨大的勞動力與人才儲備,其技術能力和產業體系並不應被低估。儘管中國當前的一些政策存在明顯問題,但政策是可以調整的,而中國歷史上也曾多次在關鍵節點進行政策糾錯。中國不太可能容忍長期的低質量增長,因此未來出現政策轉向是合乎邏輯的預期。

金融時報總結認為:真正的關鍵不是美國或中國誰更強,而是誰能更早糾正當前的戰略與經濟政策錯誤。

真正的風險在於:一個正在分裂的世界可能讓所有國家付出代價

儘管雙方在“誰更受損”的判斷上存在差異,但 Shearing 與金融時報的共同觀點是:世界經濟的裂變趨勢幾乎不可逆,其整體影響將遠比陣營勝負更加深遠。

一個分裂的世界意味著國際合作難度上升,全球供應鏈與制度協調成本上升,區域衝突和戰略誤判風險增加。正如《外交事務》所指出的,自羅馬帝國以來,人類從未擁有如此長時間的“無大國戰爭時期”。如果中美將全球競爭視為零和甚至負和遊戲,這一歷史低概率的和平狀態可能無法持續。

在缺乏統一框架與協調機制的環境下,氣候合作、全球治理和多邊機制將受到更嚴重衝擊,而各國在絕對意義上的經濟增長都可能變得更加緩慢和脆弱。

換言之,雖然世界必然面臨裂變,但最終的輸家可能是整個全球經濟體系本身。